Varvara sedeva accanto al capezzale del marito, senza osare muoversi. Anton Michajlovič dormiva—un uomo gravato e consumato dalla malattia. Per permettergli di riposare almeno un po’, Varvara aspettava pazientemente il suo risveglio. Mezz’ora prima l’infermiera gli aveva fatto un’iniezione e adesso il sonno gli portava un sollievo temporaneo.

Sapeva che non sarebbe durato a lungo. I dolori tornavano velocemente, troppo spesso. Glinskaja decise di aspettare—era abituata a quel ritmo.

Anton aveva cinquantasei anni e stava lentamente spegnendosi. Aveva urgentemente bisogno di un trapianto di fegato, ma le sue possibilità si riducevano sempre di più. Erano in lista d’attesa da molto tempo, ma la fila procedeva a rilento. E non restava più alcun parente all’uomo.

Varvara guardava fuori dalla finestra accanto al letto e pensava al passato. La vita con Anton non era mai stata semplice, ma lei si era sforzata di essere una moglie fedele. Aveva promesso una volta di restare con lui in ogni circostanza—nel dolore e nella gioia, nella povertà e nell’abbondanza. E aveva cercato di mantenere la parola.

Il suo viaggio nella grande città, Varya Pričepina l’aveva iniziato nel 1985. Dopo aver terminato l’ottavo anno nella scuola del villaggio, aveva deciso di lasciare la sua terra natale. Nella fattoria collettiva non c’era nulla che la trattenesse—soprattutto dopo aver visto il destino di sua madre, che aveva lavorato tutta la vita come mungitrice.

Valentina Egorovna si alzava alle quattro del mattino, accendeva la stufa, cuoceva la pappa per gli animali, mungeva le mucche, dava da mangiare a galline e a una capra di nome Maška. A casa l’aspettavano ancora altre faccende. E tutto questo si ripeteva ogni giorno, senza pause, fino a quando, la sera, non cadeva esausta sul letto.

La figlia era cresciuta da sola, allevata dalla madre che faceva di tutto perché mancasse nulla alla bambina. Ma Varja non voleva ripercorrere le orme della madre.

— Non ho intenzione di lavorare tutta la vita nella fattoria— aveva detto prima di partire. — Voglio vivere in città, avere dei soldi, indossare tacchi, andare ai concerti, non mungere.

— Pensi che la città ti aspetti? — aveva risposto l’amara la madre. — Lì ce ne sono a bizzeffe di ragazze come te! Rimani, finisci la scuola, poi si vedrà. Magari diventerai agronoma o zootecnica.

— Assolutamente no! Se studio, devo farlo per vivere in città. Non tornerò indietro. E tu, mamma, non preoccuparti. Verrò a trovarti per le vacanze e poi verrai con me.

Valentina Egorovna aveva solo alzato una mano. Non aveva intenzione di partire dal suo villaggio. E non credeva davvero che alla figlia sarebbe andata bene in città. “Tornerà”, pensava. “E allora vorrà la casa.”

La madre conosceva bene la figlia. Varja era pigra, in studio una due. Mentre la madre faticava fin dal mattino, la figlia si svegliava a mezzogiorno. Valentina capiva che avrebbe dovuto abituarla al lavoro fin da bambina, ma la pietà aveva sempre avuto la meglio. Così era cresciuta una ragazza viziata.

Varja andò in città insieme alle compagne di scuola—Tatjana Grušina e Nina Uvarova. Si iscrissero a un istituto commerciale e ottennero una stanza in dormitorio in qualità di residenti esterne.

Già dopo un mese Varja si rese conto di quanto fosse bello il loro tetto in campagna. La città si rivelò più dura di quanto avesse pensato. Ma non aveva intenzione di tornare: “Se ci riescono gli altri, riuscirò anch’io”, si ripeteva.

All’inizio Varja aveva paura persino di uscire da sola la sera, ma col tempo si ambientò. La sera andava alle feste con le amiche, a concerti di artisti locali. Spesso gli spettacoli si tenevano in piazze all’aperto, e per entrare non serviva il biglietto: bastava stare dietro la recinzione.

Un giorno, passeggiando vicino allo stadio, le ragazze incontrarono un gruppo di giovani. Era evidente che non fossero ragazzi di campagna—eleganti, con abiti costosi e chitarre in mano. Notarono le ragazze e si offrirono di farle entrare all’interno.

Si scoprì che facevano parte di un gruppo musicale studentesco, che avrebbe suonato da spalla a un’altra band. Così Varvara conobbe il suo primo uomo—Aleksandr Timofeev. Fu con lui che rimase incinta e prese una decisione frettolosa che influenzò tutta la sua vita. L’aborto le provocò sterilità. Quel pensiero le provocava ancora dolore.

A vent’anni non avrebbe mai potuto immaginare di pentirsi un giorno. Ma gli anni passarono, e Varvara non conobbe mai la gioia di avere figli.

Anton non le rimproverò mai. Non voleva figli e, in generale, non era incline all’amore. Varvara capiva sempre che lui era indifferente nei suoi confronti. Per lui andava bene così. Solo di recente aveva iniziato a nutrire dubbi.

Con Anton Glinskij Varvara si era incontrata quando ormai era diventata una donna adulta. Dopo l’istituto, aveva trovato lavoro come commessa in un grande supermercato—quando la scarsità di beni regnava ovunque e i prodotti “sotto banco” erano all’ordine del giorno.

Gradualmente Varvara strinse contatti utili: la rubrica telefonica si riempì di numeri. All’inizio degli anni Novanta passò a lavorare in un magazzino di generi alimentari—il posto in cui iniziò la sua nuova vita.

Il primo giorno di lavoro la shockò: i depositi erano colmi di merci, mentre gli scaffali dei negozi erano vuoti. Varvara capì subito—qui si poteva fare carriera. E non si sbagliò.

Il lavoro le piaceva molto. Non poteva neanche immaginare tante opportunità. In pochi anni, grazie ai risparmi, comprò un appartamento di due stanze e una “Žiguli”. Era il lavoro dei suoi sogni.

Certamente, la responsabile del magazzino correva rischi e infrangeva la legge più volte, ma in quegli anni difficili, quando il paese era in crisi e sull’orlo del collasso, persone come Varvara SMS venivano quasi ignorate.

— Varvara, quando finalmente ti fermerai? Ti porti a casa ogni sorta di cianfrusaglie—bazzecole, stracci… È questa la felicità?— si lamentava Valentina Egorovna, che Varja aveva comunque portato in città come promesso, nonostante tutte le difficoltà.

— Oh, mamma, basta. E cosa sarebbe la felicità, se non il benessere? Posso permettermi tutto ciò che voglio. E ciò che non posso—lo otterrò sicuramente! Pensaci: se non avessi comprato quell’appartamento, dove ti avrei portato dal villaggio—nel mio dormitorio? E poi avresti dovuto camminare tre verst per andare alla clinica. Adesso invece posso portarti in macchina, come una vera regina—» sorrideva Varja, mentre la madre sospirava in risposta.

— Per una donna la felicità è la famiglia, i figli, un uomo amato. E tu, cosa hai? Tra poco avrai trent’anni, e né famiglia, né figli. Temo di non avere nipoti…

Ogni volta che si parlava di bambini, Varvara restava in silenzio. La madre non sapeva dell’aborto avuto da giovane, che l’aveva resa sterile. Pensava solo che Varja non avesse ancora incontrato l’uomo giusto—quello da cui sarebbero venuti i figli, e sarebbe cominciata la vera vita familiare.

Valentina Egorovna, ingenua e convinta della castità della figlia, non sospettava che Varvara avesse già una relazione con il direttore sposato di una fabbrica di scarpe. Naum Jakovlevič era l’uomo che le aveva permesso di comprare l’appartamento, le aveva regalato l’auto e la faceva quasi sognare.

L’armadio di Varvara era stracolmo di vestiti alla moda, e le scarpe—esclusive, arrivate dall’Italia, dalla Francia e perfino dall’Inghilterra—occupavano interi scaffali. La madre credeva che la figlia avesse ottenuto tutto da sola, ma in realtà la maggior parte dei soldi proveniva dal suo amante cinquantenne.

Tutto finì quando Naum partì improvvisamente con la famiglia per Israele. Fu un colpo per Varvara. Lui stava preparando l’emigrazione da tempo, ma non ne dette alcun segnale alla donna, temendo che lei lo lasciasse per un uomo più sicuro. Sapeva che Varja era legata a lui più per motivi economici che per amore. Se gli avesse detto la verità, Varvara sarebbe sparita immediatamente dalla sua vita.

Dopo la partenza di Naum, la vecchia vita di Varvara Semënovna crollò. La licenziarono, e lei rimase senza alcuna fonte di reddito. L’appartamento e la macchina rimasero, ma senza soldi erano quasi inutili. Dovette ricominciare da capo.

Questa svolta crudele la fece riflettere. Varvara decise di rinunciare allo stile di vita frivolo. Lo shock per l’addio improvviso dell’amante fu un punto di svolta. Si giurò di non intraprendere mai più relazioni senza futuro.

Adesso Varja voleva sposarsi. Ma non per caso—serviva un uomo ricco e premuroso, capace di garantirle una vita comoda senza chiederle figli. L’ideale sarebbe stato qualcuno che non volesse affatto avere discendenza. Trovarlo non era semplice.

Eppure, forse il destino si mosse per pietà. Poco dopo la rottura con Naum incontrò Anton Michajlovič Glinskij, un trentenne di cui non sapeva molto, ma una cosa era chiara—i soldi non gli mancavano. Dopo il matrimonio, quando Varja si lamentò di essere stata licenziata, il marito le comprò un negozio. La donna rimase sbalordita—non se lo aspettava, e non aveva alcuna intenzione di lavorare.

Tuttavia, quel negozio divenne presto oggetto di attenzioni da parte di strozzini locali, e fu loro sottratto. Varvara fu sconvolta. Anton alzò le spalle, senza mostrare alcun dispiacere. Pian piano Varja capì che i soldi del marito non erano guadagnati. Non potevano averli ereditati da una fortuna di famiglia, né sapeva come li avesse intascati in altro modo. Non trovava altra spiegazione. Neanche un amico, neanche un parente: al matrimonio, dall’ “altro lato” si presentò solo il vicino Igor’, perché non c’erano altre persone disponibili.

Dopo le nozze i due si trasferirono nell’appartamento di tre stanze di Anton. Varvara portò con sé la madre—Valentina Egorovna—e il marito non si oppose. L’appartamento di Varja lo diede in affitto, e vendette la casa materna nel villaggio. Sapeva che non poteva contare sul marito—non era certo un nuovo conte di Montecristo. Quando i soldi fossero finiti, avrebbe dovuto ricominciare tutto da capo.

Fu allora che Varvara si mise al lavoro. Vendette la casa nel villaggio e aprì una piccola panetteria. Il pane finiva in fretta, la domanda era alta. Poi avviò un chiosco di pane al mercato, e in seguito iniziò la produzione di baguette e croissant francesi.

Varvara non divenne ricca, ma non conobbe la fame. Non ambiva a un grande impero, le bastava una vita tranquilla. Almeno, in caso di divorzio, avrebbe potuto vivere agiatamente con la madre.

I coniugi conducevano un’esistenza strana—ognuno sembrava vivere per conto suo. Anton era silenzioso, pensieroso, a volte cupo. I soldi, a quanto pare, non gli davano gioia. Li spendeva senza pensare al domani. Tra loro non si parlava mai di sentimenti.

Quante volte Varvara chiese da dove venissero quei soldi—Anton o evitava la risposta, o si arrabbiava. Varja sentiva che dentro il marito c’era un peso insopportabile, ma non capiva quale fosse. Solo una volta, dieci anni dopo le nozze, Anton si lasciò sfuggire qualcosa del suo animo.

Accadde durante una vacanza in una casa di campagna sulle rive di un lago. Celebravano l’anniversario della loro conoscenza. Settembre era stato mite: era tornata l’estate d’un tratto. Al lume di un falò, dopo qualche bicchiere di vino, il marito iniziò a raccontare:

— Anche la mia terra natale si trova accanto all’acqua, solo che non è un lago, ma un fiume. Intorno ci sono boschi… E che funghi trovi in autunno—cappelli grandi come due mani! Mirtilli ovunque, come se qualcuno li avesse sparsi apposta. Da piccoli io e Andrej ci svegliavamo ogni mattina e andavamo a raccogliere bacche da vendere al sovchoz.

Varvara aveva paura di muoversi, temeva che lui smettesse di parlare. Ma Anton continuò:

— Ci piaceva anche pescare. A volte portavamo con noi Maša, ma è raro. Preferiva aiutare la madre in casa. La mamma andava al mercato fin dall’alba, e le faccende ricadevano quasi tutte su Maša.

“Chi sono questi Andrej e Maša?”, pensava Varvara. “Fratelli? Vicini di casa? Di chi è la madre che andava al mercato—di Anton o di quei ragazzi misteriosi?” Ma restò in silenzio, ad ascoltare.

— E quando il salmone risaliva il fiume per la deposizione delle uova—kizhuch, gorbusha, kata—era uno spettacolo. Aprivamo attentamente il ventre del pesce, toglievamo le uova, le lavavamo e le rimettevamo dentro con una spolverata di sale. La mattina dopo mangiavamo il caviale fresco.

— Ma un giorno io e Andrej stavamo attraversando un ponticello in bicicletta, e ci imbattemmo in un orso. Il ponte era stretto, impossibile girarci attorno. Restammo immobili, ci guardavamo, e lui ci guardava. Ebbi paura fino alla morte, mi misi davanti ad Andrej per proteggerlo. Pensavo fosse la fine. Ma l’orso indietreggiò, scese dal ponte e se ne andò nel bosco. Solo allora tirammo un sospiro di sollievo…

— E chi sono Andrej e Maša?— chiese piano Varvara. — Sono i tuoi fratelli?

Così, senza sapere ciò che diceva e senza comprendere quali rivelazioni avrebbe provocato, Anton proseguì, spianando la strada alla sua confessione…

All’improvviso Anton come si fosse risvegliato. Qualcosa lo colpì come una botta di realtà—uscì bruscamente dai ricordi, aggrottò le sopracciglia e disse a voce alta:

— Vai a dormire, Varvara. Non ho parenti. Quante volte lo devo ripetere? Vai via! Io rimango ancora un po’,— disse, riempiendo di nuovo il suo bicchiere di vino.

Varvara Semënovna si arrabbiò. Perché il marito la teneva all’oscuro? Dopo tutto, non era un’estranea, ma sua moglie!

— Ma come? E i tuoi genitori? Non puoi essere venuto da chissà dove! Non puoi esser stato trovato in un campo di cavoli!— innalzò la voce Varja.

— Forse mi hanno trovato in un campo di cavoli. Cosa ti importa?— scrollò le spalle Anton.

In realtà Varvara non era particolarmente interessata ai parenti del marito. Di tanto in tanto la curiosità la assaliva: cosa nascondeva Anton? Perché si arrabbiava quando le si chiedeva del passato? Quel mistero la tormentava, e lei aveva persino tentato di trovare tracce della famiglia Glinskij.

Dai documenti Varvara conosceva i nomi dei genitori di Anton: era nato a Sachalin, aveva studiato là, aveva prestato servizio nella Flotta del Nord Est—e poi tutto si interrompeva. Cercò i Glinskij, ma presto abbandonò ogni tentativo: “A che serve? Al marito non interessa, quindi neanche a me serve. Ho già abbastanza preoccupazioni: la mamma è malata, la pressione le sale e scende, e poi c’è il business che richiede attenzione.”

La vita non si ferma—avanza rapidamente, e lo si comprende bene nella seconda metà dell’esistenza. Varvara iniziò a riflettere sul valore del tempo, sull’importanza di ciò che è fondamentale e ciò che è secondario. Sentiva sempre più dolore al suono delle risate dei bambini, al vedere le madri coi loro figli nei parchi giochi. Si stringeva il cuore nel desiderio di essere una di loro.

Col passare degli anni Varvara imparò ad apprezzare il marito silenzioso e cupo, soprattutto dopo la morte della madre—Valentina Egorovna. Dicono che una persona si senta figlia finché i genitori vivono. Quando se ne vanno, la vita cambia.

Adesso, per Varvara, Anton divenne l’unica persona cara. Con lui non provava più un angosciante senso di solitudine. Quel marito sempre burbero e musone divenne sua anima gemella. E la donna spesso si rammaricava per non essere diventati genitori.

Nel mondo moderno ci sono molte possibilità per diventare mamma e papà. Sarebbe bastato cogliere ogni occasione. “Perché non l’abbiamo fatto?”— pensava Varvara, ormai cinquantenne. Un giorno chiese al marito:

— Anton, perché non abbiamo mai parlato di un bambino? Di nostro figlio?

— Non voglio figli. Né prima, né adesso. A che servono? Solo preoccupazioni e sofferenza— disse, scrollando le spalle con indifferenza.

— Ma che dici! I bambini sono una gioia! Quando vedo le mamme felici nel parco giochi, mi invidio. Mi dispiace tanto che non abbiamo figli.

— Quello è solo un lato della medaglia, cara. I bambini non portano solo gioia. Ci sono notti in bianco, preoccupazioni, malattie, delusioni. Possono essere ingrati, abbandonarti, dimenticarti… E tu rimarresti sola, con le tue lacrime. L’ho visto con i miei occhi. So di cosa parlo.

— Dove l’hai visto?— sbalordita, Varvara si irrigidì. L’intuizione le suggeriva: ecco, arriva la verità.

— I miei fratelli—Andrej e Maša. Abbandonarono nostra madre, la cacciarono di casa, la dimenticarono. E io ero lontano…— iniziò a raccontare Anton Glinskij.

Tamara Nikolaevna e Michail Fëdorovič Glinskij amavano infinitamente i figli, anche se per anni non erano riusciti ad averne. Eppure non si sentivano soli—erano entrambi insegnanti di matematica in una scuola di un piccolo paese. I bambini li circondavano sempre: tornavano a casa, aiutavano nei lavori, passavano il tempo.

Tamara Nikolaevna aveva una capra di nome Zoika che dava latte, e in orto coltivava verdure. I coniugi avevano accettato di non poter avere figli propri e vivevano l’uno per l’altro. Ma un giorno, quando a Tamara compirono quarant’anni, accadde un miracolo—rimase incinta.

— Misha, che facciamo? Tutti rideranno. Diranno: “Sta per andare in pensione e invece partorisce”— dissero confusa la donna, coprendosi le guance con le mani.

— Certo che devi partorire! Che si mettano a ridere—non ci interessa. È una gioia—avremo un bambino!— rispose il marito.

Era il 1965. Nel 1966 nacque un maschietto, che chiamarono Anton—in onore di Anton Pavlovic Čechov, scrittore amatissimo da Tamara Nikolaevna.

All’epoca il congedo di maternità era breve—un mese e mezzo prima del parto e lo stesso periodo dopo. Altri tre mesi si potevano restare a casa senza stipendio. Quindi, dopo quattro mesi e mezzo, Tamara tornò a insegnare, e il piccolo Toša fu affidato all’asilo nido.

Ancor più sorprendente fu che, quattro anni dopo, la quarantaquattrenne rimase di nuovo incinta. Nacquero i gemelli: Andrej e Maša. Fu difficile per una donna di quarantacinque anni crescere tre figli in età scolare? Certo che sì. Ma Tamara Nikolaevna ce la faceva.

I due insegnanti non potevano dar loro tutto, ma fornivano ciò che conta—amore, cura, istruzione. Quando i bambini compirono undici anni, Tamara andò in pensione, ma continuò a lavorare a scuola.

La fattoria dei Glinskij crebbe: oltre alla capra, c’erano galline, maiali, pecore, oche. Il raccolto di verdure permetteva di vendere l’eccedenza al mercato, procurandosi un reddito extra.

I figli più piccoli aiutavano con riluttanza, ma il maggiore—Anton—era sempre un solido sostegno per i genitori. Lavorava, servendo in Marina Militare. Tornò quando i suoi genitori avevano superato i sessant’anni e i gemelli avevano terminato le scuole e si erano iscritti all’istituto pedagogico.

Anton sostenne la loro scelta di proseguire gli studi, rimase a vivere con i genitori e trovò un lavoro. Non pensava alla vita sentimentale, finché fratello e sorella non ottennero un’occupazione.

Due anni dopo la laurea diede la notizia che il padre era morto. Tamara Nikolaevna soffrì molto e si indebolì. Allora Anton decise di andarsene a lavorare lontano—servivano soldi per costruirsi una casa.

Pensò: “Che la casa dei genitori vada a Maša—presto o tardi si sposerà e sarà la sua dote. Io, invece, devo ricominciare da capo come uomo.”

Da lettere, Anton veniva a sapere delle novità. Mandava regolarmente soldi affinché Maša fosse più tranquilla e la madre non le mancasse nulla. Sapeva che Andrej si era trasferito a Mosca—aveva trovato un posto dopo aver vinto il concorso per insegnante dell’anno, e poi era passato all’amministrazione dell’istruzione.

Anton era orgoglioso del fratello e immaginava quanto fosse felice la madre. Anche lei, però, era ormai quasi cieca e non poteva più scrivere al figlio; Maša leggeva per lei le lettere e trasmetteva i saluti materni.

Ma un giorno le lettere cessarono. Maša non rispondeva più. Anton non restò ad aspettare e fece immediatamente ritorno a casa. Quello che scoprì lo sgomentò: a distanza di un mese e mezzo, Maša aveva mandato la madre in una casa di riposo e si era trasferita a Mosca da Andrej. Anton non volle crederci fino a quando non vide con i suoi occhi. Tamara Nikolaevna viveva in una stanza con altre tre donne. Quando vide il figlio, scoppiò in lacrime. Anton subito la riportò a casa e rimase accanto a lei fino all’ultimo giorno della sua vita. E dimenticò definitivamente il fratello e la sorella—li cancellò dalla sua esistenza.

Accompagnava la madre in ospedale a Mosca, sperando che i medici potessero aiutarla a riavere la vista, ma ovunque si mostravano impotenti. L’operazione non diede risultati. In compenso, Tamara Nikolaevna continuava a occuparsi dei bambini dei vicini, aiutandoli con la matematica.

Gli ex alunni portavano i loro figli o i nipoti dicendo:

— Solo lei, Tamara Nikolaevna, riesce a fare miracoli! Aiuti il mio monello, da quando ha imparato a contare non prende più due, ma quattro o addirittura cinque!

Lei si rallegrava dei loro successi come una bambina, sentendosi necessaria e importante.

Non parlava mai di Maša e Andrej, ma Anton a volte la vedeva piangere o la coglieva a rovistare nell’armadio tra gli indumenti dei ragazzi, annusandoli con lacrime agli occhi. Questo lo faceva soffrire intensamente.

A volte la madre chiedeva:

— Figliolo, perché non mi presenti nessuna ragazza?

— Che ragazza?— rispondeva lui.

— Ma tu dovresti sposarti, ormai. Vorrei vedere dei nipotini, cullarli, tenerli stretti— sospirava Tamara Nikolaevna.

— Non ho nessuna ragazza, mamma. Forse non piaccio a nessuno— rispondeva il figlio, nascondendo le vere ragioni. Non pensava affatto al matrimonio. Né allora, né mai. E non voleva avere figli—l’esempio di Andrej e Maša gli bastava. Non voleva ripercorrere il destino dei suoi genitori.

Anton riceveva attenzioni da molte donne—era alto, robusto, di bell’aspetto. Ma non instaurava legami seri, non prometteva niente e non si legava con alcun impegno.

— Non ci credo, figliolo. I Glinskij sono sempre stati belli. Quando vidi tuo padre, rimasi a bocca aperta—che bello era! E anche tuo nonno, Fëdor, fino a vecchio rimase sano e bello. Se non fosse stato travolto da un albero durante il lavoro nel bosco, sarebbe vissuto fino a cento anni— insisteva la madre.

— Fino a cento anni…— rideva Anton.

— Non parlarmi di fesserie, Antoša. Dimmi la verità: perché non ti sposi?

Ma lui non voleva contrariarla e rispondeva con sicurezza:

— Ma chi sono io? Senza istruzione, senza professione. Lavoro dove capita—qui e là. Alle ragazze moderne servono uomini istruiti e con mezzi.

Stava per alzarsi, ritenendo conclusa la conversazione, quando la madre disse:

— Tu non sei affatto povero, figliolo. Ho delle gioie di famiglia di mia bisnonna—nascoste fin dal giorno della sua morte. La nostra famiglia è di esuli. Io appartengo a una stirpe di mercanti, molto facoltosa. Eravamo dell’Oblast’ di Orël. Il mio cognome da giovane era Kochugurova. Tuo padre, invece, era di gente povera. La sua famiglia venne sul Sakhalin dopo la guerra dalla Regione di Penza.

— Ci siamo conosciuti qui. La mia famiglia veniva dall’Estremo Oriente, e la sua dalla regione di Penza. Siamo arrivati qui durante il reinsediamento in massa del Sakhalin liberato dai giapponesi. Eravamo giovani specialisti e insegnavamo nella scuola. Così ci siamo sposati.

La madre rimase in silenzio, guardando il figlio.

— Mamma, non so dove siano. Eppure loro sanno dove siamo, ma non sono mai venuti, non hanno nemmeno scritto. Non hanno voluto vederti.

Anton chinò il capo e si coprì il volto con le mani.

— Figliolo, cerchiamoli. Facciamo un annuncio di ricerca, li troveremo in qualsiasi modo. Deve esserci una soluzione— supplicava la madre.

— Mamma, non sei arrabbiata con loro? Ti hanno lasciata. Soprattutto Maša…— Anton fece un gesto di stizza e si voltò. Piangeva.

— Non ho più rabbia. Anche solo una volta vorrei abbracciarli…

Anton promise alla madre che avrebbe cercato fratello e sorella. E lo fece davvero. Li trovò persino. Ma non ebbe il coraggio di dire alla madre.

Andrej rifiutò di venire:

— Ho troppo lavoro, fratello. Un’enorme responsabilità. Non immagini quante persone ho sotto di me! Forse il prossimo anno… o in primavera. Non so— sospirò.

Anton si aspettava quella risposta, ma continuava a nutrire speranze: “Forse è solo questione di circostanze?” Tuttavia, la risposta infranse per sempre le sue ultime speranze—e smise di considerare Andrej suo fratello.

Rimaneva Maša. Ma lei non volle neanche parlare:

— E il biglietto per il Sakhalin me lo pagherai? Non sei un uomo amorevole! Hai pensato a come vivo? Ho denaro per comprare il pane?— gridava al telefono, visibilmente ubriaca.

Anton mantenne la calma:

— Pagherò il biglietto. Vieni, mamma ti aspetta. Ti prego.

Con queste parole arrossì—era doloroso dirle. Avrebbe voluto imprecare, sbattere il pugno sulla tavola, ma per amore della madre trattenne la rabbia.

— Ti prego? E tu mi hai mai chiesto di tornare a casa? Mentre tu eri occupato a lavorare. Forse per colpa tua ho perso il mio primo amore, ora sono sola con un bambino in braccio!— la sorella scoppiò in lacrime.

Anton riattaccò in silenzio. Ci provò altre volte a convincerla, ma Maša piangeva, chiedeva soldi, poi rifiutava di venire. Certo, se le avesse parlato delle gioie di famiglia e dell’eredità, sarebbero venute. Ma Anton non voleva diventare uno strumento di cupidigia.

Sognava che fratello e sorella arrivassero per nostalgia, per amore verso la madre. Ma non accadde.

Tamara Nikolaevna se ne andò di notte, in silenzio, mentre dormiva.

Sei mesi dopo Anton ereditò la casa, la vendette e si trasferì nel sud del paese. Comprò un appartamento modesto, trovò lavoro e visse senza ambizioni eccessive. Parte dei soldi li utilizzò per l’abitazione, il resto lo mise da parte—non era abituato a grosse somme.

Non pensava al matrimonio, né ai figli. Decise di vivere da solo. Ma il destino decise diversamente—incontrò Varvara.

Anton aveva trentacinque anni, Varvara circa trenta. Era libera, spavalda, ambiziosa, amava i soldi e sognava una vita agiata.

Perché proprio lei lo colpì? Non lo capiva. Certamente il fascino fisico contava, ma non era tutto. Varvara era speciale—respingeva e allo stesso tempo attirava, lo irritava e lo eccitava. Anton capì di non poter vivere senza di lei.

Varvara pose la condizione in modo netto: o diventavano marito e moglie, o si lasciavano lì. Anton accettò. E non si pentì mai. Centinaia di volte comprese che Varja era il suo destino. Era fatta per lui, e lui per lei.

La sostenne nelle sue ambizioni, assecondò tutti i suoi capricci. Una volta comprò persino un negozio, che però svanì presto dalla loro vita, come se non fosse mai esistito. Glinskij non si pentì di nulla. Solo all’avvicinarsi del 55º compleanno pensò: “E se avessi potuto vivere diversamente?”

E solo adesso Varvara cominciò a mostrare interesse per il suo passato—lo interrogava sui parenti, sui figli. A volte lo guardava come se volesse dire qualcosa, ma non osava parlare.

Prima lei sembrava non volere figli. Adesso, invece, Anton sentiva: “Forse avrei dovuto fare un figlio? Allora Varja non mi avrebbe guardato come un cane abbandonato.”

Quando gli diagnosticarono la malattia, i pensieri tornarono sui bambini. “Se non ci sarò più, a chi racconterà delle sue giornate, con chi berrà il caffè al mattino? A chi telefonerà? Forse prenderà un animale? Almeno qualcosa di vivo dovrà esserle vicino…”

Nonostante la sua malattia, Glinskij si preoccupava più per la moglie. Pensava poco a se stesso. Ma ogni volta che vedeva il suo sguardo pensieroso, il cuore si stringeva per il dolore. E lui non sapeva cosa stesse pensando.

Varvara, invece, rifletteva a come salvare il marito. Era disposta a diventare donatrice, ma non era compatibile. Erano in lista d’attesa, ma la fila si muoveva a rilento. Avrebbero potuto procedere con un trapianto da parente, ma Anton non aveva parenti. O meglio, ne aveva—ma avevano rotto ogni legame. Ma forse sarebbero stati disposti a aiutarlo?

Varvara Semënovna si sentiva intrappolata in un circolo vizioso. Non sapeva che fare, di chi fidarsi, dove cercare una via d’uscita.

Anton Michajlovič Glinskij morì in novembre. Fu un novembre freddo e nevoso. Ma Varvara, mentre gli diceva addio, non sentiva né freddo né che il suo cappotto fosse slacciato e la neve le si infilasse sotto il vestito e la sciarpa.

Per molto tempo non riuscì a riprendersi dalla perdita. Neanche il quarantario riuscì a commemorarlo decentemente. Il Capodanno lo trascorse sola, piangendo molto e ripensando al passato.

Nella panetteria francese tutto si svolgeva normalmente—il direttore Boris Ivanovič Feld’man si occupava bene degli affari senza il titolare. Era un vecchio amico della famiglia, persona affidabile, e Varvara si fidava di lui.

Boris era rimasto anche lui solo—sua moglie Rita lo aveva lasciato per un altro qualche anno prima. Forse questa solitudine condivisa li aveva avvicinati, o forse era qualcos’altro. In ogni caso, ultimamente parlavano spesso. Varvara si confidava con lui su ogni questione. Solo allora scoprì quanto fosse saggio.

— Borja, voglio vendere l’appartamento. Lassù è terribile. Ogni cosa mi ricorda Anton…

— Sono d’accordo. Vendilo. Ti aiuterà. Ti dedicherai alla ristrutturazione, al trasloco—il tempo passerà e starà meglio.

— Davvero?

— Te lo garantisco. Venderei la mia casa e ne comprerei una in campagna. In riva al lago, con i boschi intorno.

— In riva a un lago? Con un bosco intorno?

— Possiamo fare anche così— rifletté Feld’man— Comunque ti aiuto io: con il trasloco e la ristrutturazione. E poi, sai, ho anch’io qualcosa da chiederti. Ho conosciuto una ragazza e penso…

Varvara scoppiò a ridere:

— Vecchio mascalzone, Borja. Di nuovo cercando di mettere il naso altrove? Non ti è bastata Margarita, che ti ha spolpato e poi ti ha lasciato?

— Eh, Varjen’ka, e che importa? Che dovrei fare dei miei soldi, se non con le donne? Loro amano i miei soldi, e io amo loro—perché non godersela a vicenda?

Feld’man strinse l’amica in un abbraccio e se ne andò ridendo. Varvara pensò: “Che solitudine che ha. Proprio come me.”

Varvara decise fermamente di vendere l’appartamento e comprare una casa. Domenica si svegliò con questa decisione. Decise di fare le pulizie generali, per mostrare l’appartamento a un agente immobiliare: che ne stimasse il valore, si occupasse della vendita e iniziasse subito a cercare la casa.

Pulì a fondo—spostò i mobili, lavò pavimenti e battiscopa. Nella stanza dove c’era un divano antico, che Anton usava come suo spazio personale, riuscì a spostarlo a malapena e si fermò.

Dietro al divano, sul pavimento vicino al battiscopa, c’era una cassaforte incassata. Anton non aveva mai permesso che si pulisse in quella stanza—faceva tutto lui. Fino a quel momento a Varvara non era sembrata strana la particolarità del marito. “Che se la pulisca lui il suo santuario.”

Adesso si chinò e vide la chiave infilata nella serratura. “Forse l’ha lasciata apposta? Oppure si è dimenticato?” pensò la donna, e spalancò con sicurezza la porticina.

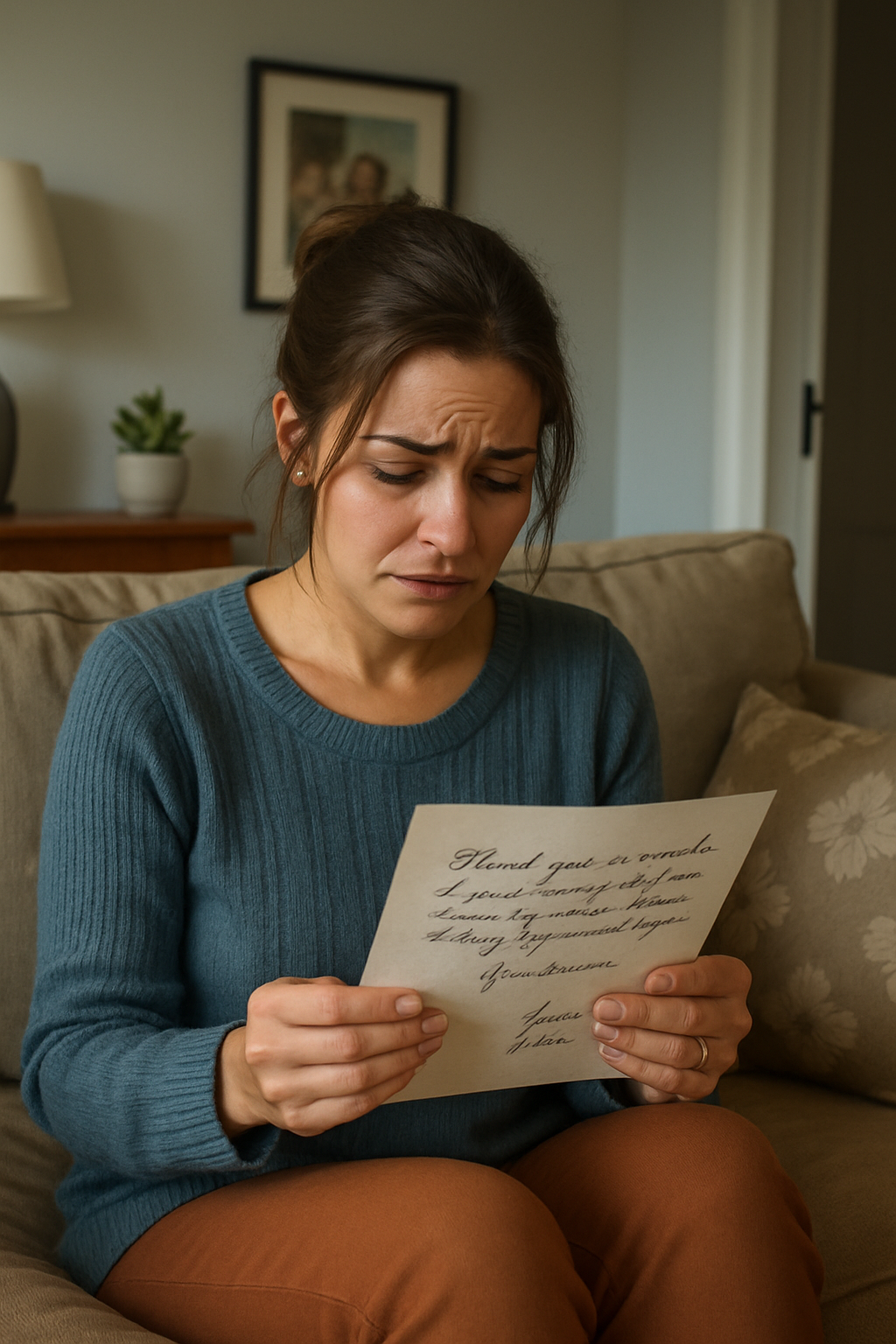

Dentro c’erano una lettera e un vecchio necessario di signora pieno di gioielli nei loro astucci. Varvara capì subito che erano cose di grande valore. Il suo primo pensiero fu: “Embeccato?”.

Con le mani che tremavano tirò fuori la lettera. Era indirizzata a lei. Scritta in calligrafia minuta su più pagine. In essa Anton raccontava della sua infanzia, della famiglia e di come fossero arrivati quei gioielli, appartenuti alla sua bisnonna.

La donna si arrabbiò: “Centinaia di migliaia di dollari! Sarebbero bastati per un’operazione all’estero, per curarlo… Lui lo sapeva, e me l’ha lasciato? Ma che bastardo, Anton!” e scoppiò in lacrime.

Nella lettera il marito chiedeva che una parte dei gioielli fosse consegnata a Andrej e Maša. Spiegava di non aver potuto perdonare i parenti, ma non poteva usare ciò che non apparteneva a lui. C’erano anche gli indirizzi di fratello e sorella. Quindi, per tutta la vita aveva saputo dove fossero, li aveva tenuti d’occhio, ma non era mai andato da loro.

— Non porterò nulla! A nessuno! Tutti i soldi sarò io a tenerli! Comprerò una grande casa, un cane, un’auto e partirò per un viaggio!— gridò Varvara. — Tornassero loro a fare i conti con la propria famiglia, Anton! Mai più correrò io per tutti i posti!

Ma poi scoppiò di nuovo in lacrime e rimase a lungo seduta per terra, rileggendo la lettera.

Quella notte Varvara non riuscì a dormire. Si rigirava, sospirava, si alzava e camminava per la stanza. Solo poco prima dell’alba decise: avrebbe dovuto partire per Mosca a incontrare i parenti del marito—fratello e sorella.

— Borja, ciao. Dormi?— chiamò Varvara quando l’orologio segnava le sei.

— Ciao. No, non dormo. Ho aspettato tutta la notte che mi chiamassi— rispose Feld’man, contrariato. — Cos’è successo?

— Vieni con me a Mosca. È urgente. Ho paura di andarci da sola.

— Varja, lascia che beva un caffè, faccia una doccia… Perché proprio Mosca?

— Borja, non posso spiegare tutto al telefono. Non so da dove cominciare e che fare— sussurrò Varvara.

Feld’man si alzò in piedi:

— Va bene. Preparo subito il caffè. Esco tra un attimo.

Boris e Varvara si ritrovarono davanti a una recinzione alta tre metri—mai ne avevano vista una così. Dopo pochi minuti un guardiano comparve alla portineria e disse:

— Il signor Glinskij è in municipio. Non si sa quando tornerà.

— Possiamo contattarlo? Sua moglie è in casa? Siamo qui per una questione molto importante. Io sono la moglie del fratello maggiore di Andrej Michajlovič— spiegò Varvara a voce bassa.

— Aspettate qui— disse il guardiano e scomparve dietro una porta.

Dopo qualche minuto, Boris e Varvara si trovavano già in un salone spazioso. La padrona di casa non si affrettava a riceverli. Varvara si agitava sul divano:

— Borja, forse andiamo via? Sembra che siamo qui a fare elemosina.

— Stai zitta, Varja. Aspettiamo un po’. Se siamo venuti, dobbiamo essere ascoltati.

Altri dieci minuti passarono, finché finalmente scese in salotto la signora Irina Vasil’evna—la moglie di Andrej. Il suo volto esprimeva a chiare lettere irritazione:

— Chi siete voi? Fate in fretta, sono impegnata. E comunque gli affari di mio marito non mi riguardano— disse con tono sbrigativo.

— Sono Varvara Semënovna Glinskaja, moglie di Anton Michajlovič— fratello maggiore di vostro marito.

— Andrej ha un fratello?— esclamò sorpresa Irina. — Un minuto.

Prese subito il telefono e compose il numero di suo marito:

— Andrej, c’è una signora che dice di essere… la suocera o non so chi— moglie di tuo fratello Anton. C’è un Anton?—

— Irina, ho una riunione! Non disturbarmi!— borbottò Andrej. — Chiedile cosa vuole e cacciati. Non ho tempo per queste cose.

Varvara ascoltò la conversazione e balzò in piedi, sottraendo il telefono dalle mani di Irina:

— Andrej Michajlovič! Sei un bastardo! Hai dimenticato come Anton ti ha salvato dall’orso sul ponte?

Restituì il telefono a una sbalordita Irina e si alzò di scatto:

— Andiamo, Boris Ivanovič. Qui puzza di tradimento.

Appena salirono in taxi, Varvara scoppiò di pianto:

— Povero mio Anton… Meglio essere orfana che avere un fratello come Andrej.

Boris la abbracciò e il taxi ripartì verso l’indirizzo dove era registrata la sorella defunta di Anton—Maša Glinskaja.

La casa dove viveva Maša era molto diversa dalla villa di Andrej. Era un edificio di due piani lungo la strada di collegamento. Sembrava sul punto di essere sgomberato, ma finché restava abitabile, vi abitavano ancora degli inquilini.

— Borja, perché sono venuta qui?— disse Varvara, salendo la scala traballante, rimproverandosi per aver intrapreso un’idea sciocca.

— Già. E io dovrei venire con te a rischio di beccarci i pidocchi? Andiamo a casa— borbottò Feld’man.

— Oh, dai, se siamo venuti, vediamo come stanno le cose. Ho bisogno di incontrare Maša, almeno per la mia pace interiore.

La porta si aprì e una giovane donna, appena li vide, cominciò a insultarli e sbatté la porta in faccia a Varvara. Non le lasciò neppure presentarsi.

In quel momento, si aprì la porta accanto e da lì sbucò una vecchina curiosa:

— A chi cercate, figlioli?

— Cerchiamo Maša Glinskaja— rispose imbarazzata Varvara.

— Ah, Maška? Non c’è da tre anni ormai. L’ha uccisa il suo amante in una rissa.

— Ma… cosa intende dire?— non capiva Varja.

— Intendo dire proprio questo! Tu vivi come se fossi in un altro mondo. Questa— indicò l’appartamento— è la nipote di Maša—Nina. Come la madre, ma almeno Maša aveva tirato su la figlia, mentre Nina ha già perso la sua bambina. I servizi sociali si sono presi Varen’ka— la vicina asciugò una lacrima.

— Scusi, chi sarebbe Varen’ka?

La vecchina serrò le labbra:

— Oh, Maška mi doveva ancora tremila. Non c’è più nessuno a chiederli.

Varvara estrasse in fretta il portafoglio e porse i soldi:

— Pagherò io. Raccontatemi tutto quello che sapete su Varen’ka.

La pensionata subito si rallegrò e fece cenno di entrare:

— Entrate, cari ospiti. Vi racconto ogni dettaglio. Dopo il giorno in cui Maška si trasferì qui.

Si scoprì che Nina, la figlia di Maša, era stata privata dei diritti genitoriali da tempo. Il padre del bambino era sconosciuto—la bambina era nata quando Nina aveva diciotto anni. Entrambe conducevano una vita ai margini della società, e i servizi sociali avevano già avvertito Nina che l’avrebbero tolta la bambina. Ma solo all’età di otto anni la piccola andò a scuola per la prima volta. In un solo giorno, la bambina fu tolta alla madre e le fu revocata definitivamente la potestà genitoriale.

Dopo un’ora, Boris e Varvara stavano già uscendo nel cortile. Nelle mani della donna c’era un foglietto con l’indirizzo dell’orfanotrofio, che la vicina aveva dettato al tassista.

— Varja, perché vogliamo andare lì?— chiese stanco Feld’man.

— Voglio portare via Varen’ka. Ottengo la tutela e la porto con me. La renderò felice. Posso farlo.

— Ma tu non volevi figli— si indispettì Feld’man.

— Borja, non farmi arrabbiare. Li ho sempre amati, solo che non ho avuto l’occasione.

— Va bene, va bene, sto zitto. Andiamo— sospirò. — Sai, vicino alla fontana su via Černyševskij c’è una buona scuola. Là sdraiato lavora mio cugino…

Feld’man incalzava ininterrottamente, mentre Varvara guardava fuori dal finestrino e sorrideva. Dal cielo grigio spuntò il primo raggio di sole, poi il secondo. Quel giorno cupo cominciava a risplendere. “Così è anche la mia vita”, pensò Varvara. Ora aveva una luce dentro—la luce di nome Varja.

\