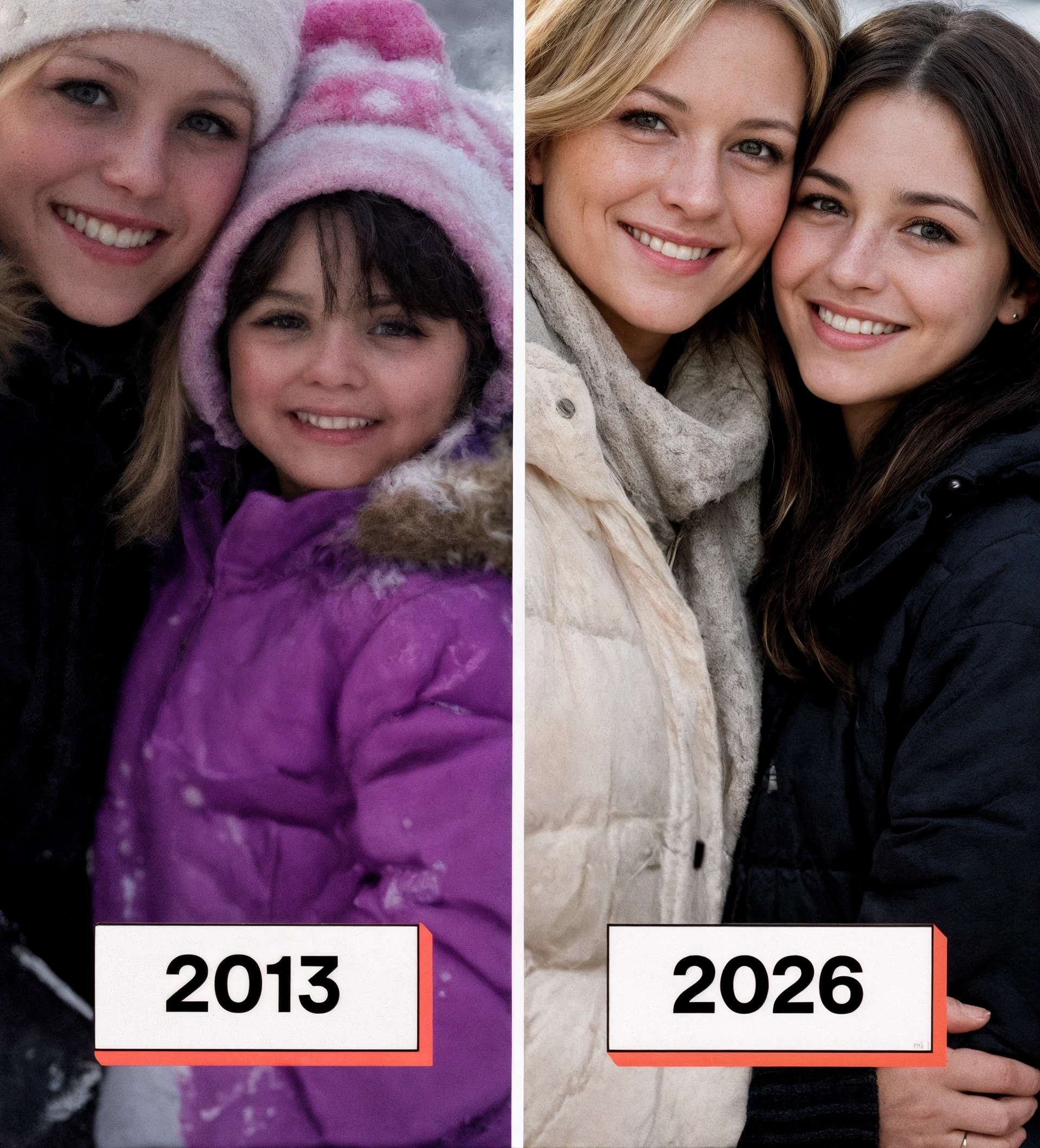

Ho accolto la figlia piccola di mia sorella dopo la sua morte e, per tredici anni, siamo state solo noi due. Finché mia nipote ha compiuto 18 anni e mi ha detto che la sua “madre” l’aveva contattata e stava aspettando una risposta.

Ora ho 37 anni, ma ricordo ancora quella telefonata che mi ha trasformata in genitore in meno di dieci secondi.

Io e mia sorella non eravamo molto vicine, ma quando mi chiamava, io rispondevo sempre.

Lei era quella spericolata. Io quella responsabile. In qualche modo, quell’equilibrio funzionava… finché non ha smesso di funzionare.

Non c’è stato un grande dibattito sulla custodia.

Quando è morta all’improvviso, non c’è stata una lunga riunione di famiglia o un dramma sulla custodia.

C’è stata solo un’assistente sociale seduta sul mio divano, una cartellina sulle ginocchia, e una bambina di cinque anni che fissava le mie scarpe.

Maya aveva cinque anni. Suo padre era scomparso anni prima. E non c’erano nonni disposti a farsi avanti.

Così è venuta a vivere con me.

Sulla carta ero la scelta più logica — lavoro stabile, piccolo appartamento, nessun precedente, nessun coniuge con cui litigare.

«Non so come si fa a essere un genitore.»

In realtà ero una ventiquattrenne che metteva i cereali in frigo e si dimenticava di annaffiare le piante.

«Non so come si fa a essere un genitore», dissi all’assistente sociale.

«Imparerai», rispose. «Ti importa davvero. È già più di quanto abbiano certi bambini.»

Quella notte rimasi sulla soglia della stanza che prima era il mio ufficio e guardai Maya dormire su un letto singolo preso in prestito.

La sua manina stringeva il coniglietto di peluche che mia sorella le aveva comprato. E il suo viso sembrava più vecchio di cinque anni.

«Mi arrangerò.»

«Va bene», sussurrai nel buio. «Mi arrangerò.»

E lo feci, nel modo meno glamour possibile.

Imparai a firmare le autorizzazioni, preparare i pranzi, fingere entusiasmo ai saggi scolastici.

Googlai “come parlare ai bambini della morte” e piansi in bagno perché lei non mi vedesse.

Alcune sere restavamo sedute al tavolo della cucina in totale silenzio, mangiando pasta e senza sapere cosa dirci.

«Ti voleva troppo bene per lasciarti di proposito.»

Altre sere si accucciava sul divano, si appoggiava alla mia spalla e chiedeva, piano: «Secondo te mamma lo sapeva che sarebbe morta?»

«No», rispondevo, perché la verità non avrebbe aiutato. «No, è stato un incidente. Ti voleva troppo bene per lasciarti di proposito.»

Non ho mai cercato di sostituire sua madre. Sono semplicemente rimasta.

Mi presentavo ai colloqui con gli insegnanti. Mi sedevo su sedie di plastica ai recital di danza. Tenevo snack nella borsa. E, in tutto questo, avevo sempre l’ansia di non farcela a essere genitore.

Ancora avanti. Ancora improvvisando.

Gli anni passarono senza grandi drammi. Solo progetti di scienze, appuntamenti dal dentista e quel modo lento e strano con cui un bambino diventa una persona con opinioni proprie.

In mezzo a tutto questo, io compii 37 anni, ma non sembrò un compleanno: sembrò più un traguardo intermedio. Ancora avanti. Ancora improvvisando.

La mattina del suo diciottesimo compleanno bussai alla porta di Maya.

«Vuoi pancake o uova?» chiamai. «O tutte e due? È il tuo giorno.»

«Aspettavo questo giorno.»

La porta si aprì. Era già vestita, zaino in spalla, scarpe allacciate, un’espressione chiusa che mi fece attorcigliare lo stomaco.

«Dove stai andando, tesoro?» chiesi.

«Aspettavo questo giorno», ripeté.

«Per cosa?» domandai, cercando di sdrammatizzare. «Per il diritto legale di ignorare il coprifuoco?»

«La donna che dice di essere mia madre.»

«Qualcuno mi ha contattata», disse.

Deglutì. «La donna che dice di essere mia madre.»

Il corridoio sembrò più piccolo.

Feci un respiro e sentii la mia voce farsi dolce. «Tesoro… tua madre è morta», dissi. «È morta tredici anni fa. In un incidente d’auto.»

«Lei mi ha detto che non avresti capito.»

Non mi guardava. Fissava solo il pavimento.

«Chiunque ti abbia chiamata», continuai, «non può essere tua madre.»

Maya annuì lentamente. «Pensavo che avresti detto così», mormorò. «Lei mi ha detto che non avresti capito. Ha detto che dovevo andare. Che non dovevo dirtelo.»

«Mi ha chiesto se ero pronta a ricongiungermi con la mia vera madre.»

«Non ti sto fermando», dissi. «Ma non ti lascio andare da sola. Se qualcosa ti sembra strano, io devo esserci.»

Esitò, mordicchiandosi il labbro. «Mi ha chiesto una cosa», disse Maya, a bassa voce.

«Ha detto che le serviva una risposta», continuò. «Mi ha chiesto se ero pronta a ricongiungermi con la mia vera madre.»

Quella parola — “vera” — colpì più forte di tutto il resto.

«Io… voglio che sia vero.»

«So che non ha senso», disse in fretta Maya. «Ma voglio crederle. Io… voglio che sia vero.»

Annuii, anche se avevo la gola stretta. «E se fosse davvero tua madre», dissi con cautela, «mi riconoscerebbe. Conosceva anche me.»

Maya mi fissò a lungo, pesando qualcosa che io non riuscivo a vedere. Poi annuì.

La donna aveva chiamato all’inizio di quella settimana, mentre io ero al lavoro. Aveva detto a Maya di essere sua madre. Aveva detto che le dispiaceva. Che dovevano vedersi. E aveva insistito: io non dovevo saperlo.

«Perché le hai creduto così facilmente?» chiesi, sedute al tavolo della cucina.

Maya tracciò un cerchio in un piccolo mucchio di zucchero caduto. «Sapeva delle cose», disse. «Di quando ero piccola. Parlava della mia stanza. Del mio giocattolo preferito. Di come mettevo in fila i peluche sul davanzale.»

Quello potevo spiegarmelo. Foto vecchie. Social. Mia sorella postava troppo di tutto.

«Ha menzionato la mia voglia», aggiunse Maya. «Quella dietro il ginocchio sinistro. Non l’ho mai mostrata da nessuna parte.»

«E ha detto che dovevo venire da sola.»

Quella cosa mi inquietò più di quanto volessi ammettere.

«E ha detto che dovevo venire da sola», concluse. «È stata chiarissima.»

«Non è giusto», dissi prima di riuscire a fermarmi. «Ti ho cresciuta io. Mi sono presa cura di te per tutti questi anni. Ho il diritto di esserci.»

Ma non era tutta la verità.

Io volevo vedere la donna che pensava di potersi prendere in prestito la vita di mia sorella per un pomeriggio.

«Ma tu non le parli, a meno che non ti dica io che va bene.»

«Scapperà se ti vede», mi avvertì Maya. «Ha detto che cercheresti di rovinare tutto.»

«Allora resterò sullo sfondo», risposi. «Mi siedo a un altro tavolo. Voglio solo tenerti d’occhio.»

Dopo un lungo momento, sospirò. «Va bene», disse. «Ma tu non le parli, a meno che non ti dica io che va bene.»

Andammo in macchina fino al bar in centro quasi in silenzio. La radio sussurrava una canzone sull’amore e l’addio, e io volevo strapparla dal cruscotto.

«Tutto ok?» chiesi a un semaforo.

«Sto bene», rispose lei, fissando davanti a sé.

Ricordai quando “sto bene” significava solo che aveva avuto una brutta giornata all’asilo. Ora sembrava una porta chiusa a chiave.

Il bar era pieno ma non rumoroso. Portatili ovunque, conversazioni basse, il soffio della macchina del caffè.

«Io sto là», le dissi, indicando il bancone. «Scrivimi se vuoi andare via.»

Poi lo vidi: una mano che salutava da un angolo, in una saletta.

Lei annuì, fece un respiro, ed entrò nella stanza come se stesse salendo su un palco.

Io rimasi vicino al bancone, fingendo di studiare le brioches, mentre gli occhi mi correvano tra i tavoli.

Poi lo vidi: una mano che salutava da una saletta.

Maya si voltò e sorrise, piccolo e pieno di speranza.

Seguii la direzione del suo sguardo e sentii il cuore crollarmi dritto fino ai piedi.

Stessa mascella affilata, stessi occhi troppo brillanti, stessi capelli tinti di rosso — solo che ora erano striati di grigio.

La vecchia amica di mia sorella. Quella che aveva sempre un nuovo piano, un nuovo fidanzato, un nuovo disastro.

Non la vedevo dal funerale.

Mi avvicinai e mi sedetti nel box accanto a Maya.

Era già china verso di lei, stava parlando, le mani strette intorno a una tazza di caffè che probabilmente non aveva nemmeno pagato.

Guardai il volto di Maya, quel modo in cui la speranza le tremolava addosso, e qualcosa dentro di me si spezzò.

Mi avvicinai e scivolai nel box accanto a Maya.

«Ciao, Evelyn», dissi. «È Oranje che non ci vediamo.»

«Non è tua madre.»

Maya sbatté le palpebre. «La conosci?» chiese.

Evelyn forzò un sorriso. «Certo che mi conosce», disse. «Siamo famiglia.»

«Noi no», risposi. Guardai Maya. «È una vecchia amica di tua madre. Non è tua madre.»

Maya scattò a guardare Evelyn. «È vero?» chiese.

Evelyn abbassò gli occhi. Per un secondo vidi la ragazza che era stata a diciannove anni: spaventata e ostinata.

«Sì», disse infine. «Mi dispiace.»

«Mi hai detto che eri mia madre», disse Maya, con la voce che tremava. «Lo sapevi che mia madre era morta.»

«Io…» Evelyn si sfregò la fronte. «Volevo vederti. Spiegarti. Sapevo che non saresti venuta se ti avessi detto chi ero davvero.»

«Quindi hai mentito a una diciottenne sulla madre morta», dissi. «Nel giorno del suo compleanno.»

«Non hai il diritto di giudicarmi», scattò lei. «Pensi di essere una santa perché l’hai accolta?»

«No», dissi. «Non sono una santa. Semplicemente non sono una bugiarda che approfitta di una ragazza in lutto.»

Maya si alzò così in fretta che il tavolo tremò. «Basta», disse. «Io non lo faccio.»

«Maya, aspetta», disse Evelyn, alzandosi di scatto. «Volevo solo aiutare. So delle cose su tua madre. Storie che non ha mai raccontato a tua zia.»

«Allora potevi dirlo», ribatté Maya. «Non dovevi fingere di essere lei.»

Le si spezzò la voce sull’ultima parola, e io avrei voluto spaccare qualcosa.

«Mi dispiace», ripeté Evelyn, ma suonava sottile, consumato.

«Sei crudele», le dissi. «Soprattutto farlo oggi. Hai scelto l’unico giorno in cui non poteva fare a meno di sperare che stessi dicendo la verità.»

Lei rimase sul marciapiede, le braccia strette intorno a sé, gli occhi lucidi di rabbia.

«Vuoi andare da un’altra parte?» chiesi. «Possiamo prendere un gelato. O restare in macchina. Respirare.»

«Gelato a colazione», disse, e le scappò una risata fragile. «Ti stai proprio impegnando nella parte della zia cool.»

«Ho 37 anni», dissi. «I miei giorni “cool” sono finiti. Però sono molto brava a comprare zucchero quando serve.»

Si asciugò le lacrime. «Sì», disse. «Andiamo.»

Finimmo in un box di un altro posto, con due coppe di gelato ridicole davanti.

Lei giocherellò con il gelato che si scioglieva, poi disse: «Tu la conoscevi. Evelyn.»

«Sì», risposi. «Lei e tua madre uscivano insieme. Festa, guai. Io di solito restavo a casa e aspettavo la telefonata.»

«La telefonata per qualsiasi cosa», dissi. «Gomma a terra. Appuntamento andato male. Lite al bar. Tua madre sapeva che io avrei risposto.»

Maya rimase in silenzio per un momento. «Con me… era spericolata?» chiese. «Cioè, mi ha mai messa in pericolo?»

«No», dissi, ferma. «Faceva stupidaggini con la sua vita, non con la tua. La notte dell’incidente stava tornando da te. Ci stava provando. Solo che… non ha avuto abbastanza tempo.»

Gli occhi di Maya si riempirono di nuovo. «Volevo che fosse lei», sussurrò. «Solo per un secondo, quando quella donna mi ha chiamata, mi è sembrato di riavere mia madre.»

«Lo so», dissi. «Certo che lo volevi.»

«È sbagliato che una parte di me lo voglia ancora?» chiese. «Anche dopo quello che ha fatto?»

«Non è sbagliato», risposi. «È umano. Non smetti di desiderare tua madre solo perché desiderarla fa male.»

Tirò su col naso. «Adesso lo trasformi in una seduta di terapia, vero?»

«Solo se comincio a farti pagare», dissi. «E tu non puoi permetterti le mie tariffe.»

Quella le strappò una risata vera.

Dopo un po’ spinse la coppa più in là. «Grazie», disse.

«Per il gelato?» chiesi.

«Per essere venuta con me», disse. «Per non avermi lasciata andare da sola. Per averle detto la verità. Per tutto.»

Mi si strinse la gola. «È il mio lavoro», dissi, cercando di scherzare. «Professionista nel rovinare le pessime idee.»

«Sei molto di più», disse lei. La voce le si fece bassa. «Da tanto tempo.»

Provai a fare una battuta, perché i sentimenti mi facevano prudere. «Tipo autista non pagata? Consulente compiti?»

Lei alzò gli occhi al cielo. «Tipo… il mio genitore», disse. «Lo sai, vero? Biologicamente, sì, sei mia zia. Ma sei anche… sei tu. Sei quella che c’era per me.»

Non ho sostituito sua madre, ma lungo la strada sono diventata, in qualche modo, una madre.